每天都有新的事物出現,取代我們熟悉的東西。在這樣匆促的節奏裡,我們往往忽略了隨著歲月累積而悄然浮現的美。

褪色的桌面、失去光澤的杯子、被風雨磨平的木門,這些物件都在長年的觸摸與使用中悄悄改變。它們留下的痕跡不只是磨損,而是曾被握住、被珍惜、被融入日常生活的證明。

這正是材質的「經年變化」。是時間在表面上留下的自然痕跡,為物品增添深度、溫度與個性。也正是在這樣的過程裡,時間成了藝術家,讓美在緩慢而細微的變化中悄悄浮現。

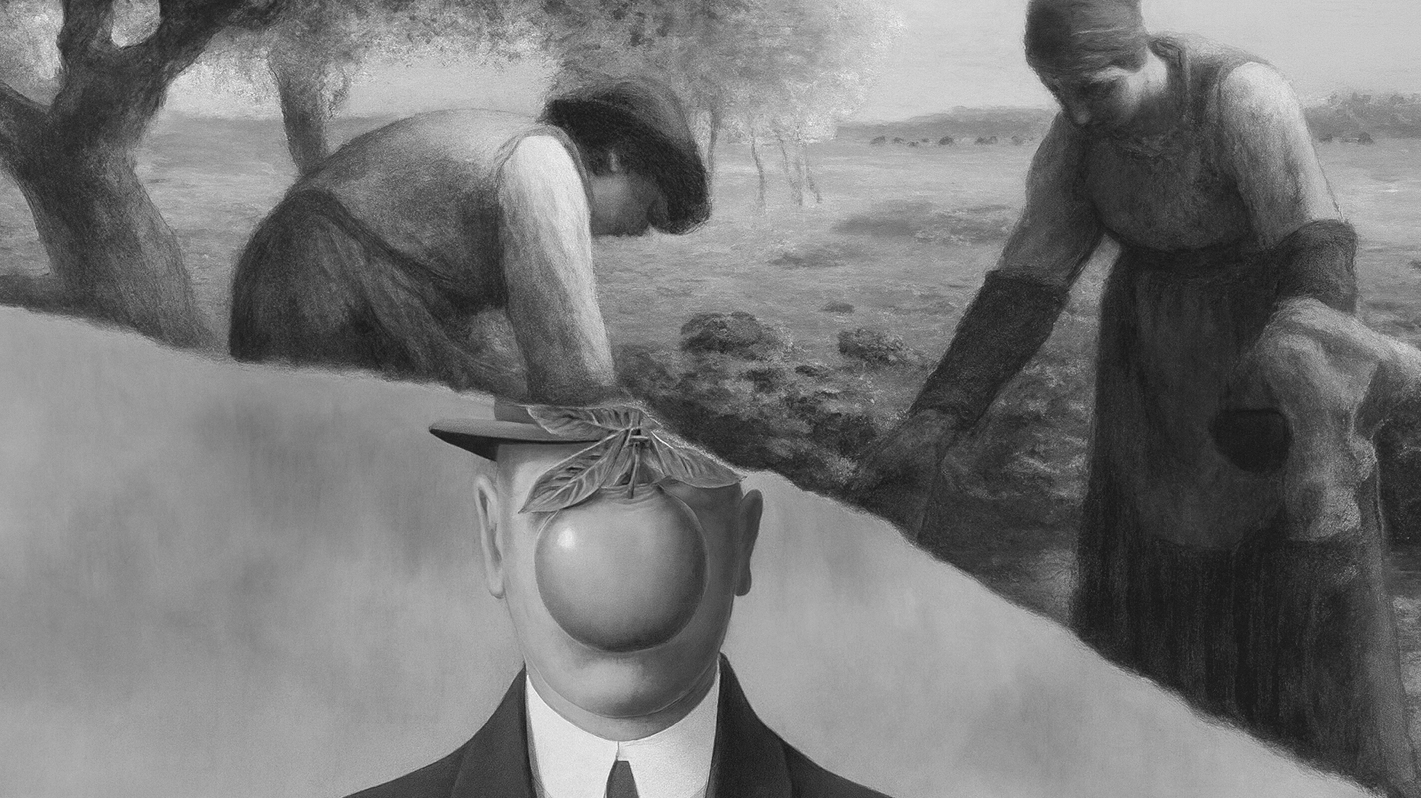

時間如何在材質與記憶上留下美的痕跡

所謂「經年變化」,是指素材隨著時間在表面上產生的細微變化。這種變化在使用與歲月的累積中越來越迷人,讓物件呈現出更有層次以及獨特性。

我們最常在金屬上看到這種歲月痕跡,英文稱為「patina」,用來描述隨時間出現的自然光澤與色調變化。例如青銅會逐漸轉為帶綠的薄層,銀器也會隨時間變得暗沉。然而,這種美並不只存在於金屬之中。皮革會因觸摸變得更柔軟、顏色更深;木材會透出溫暖的色調與柔和的光澤;陶器的釉面則會自然產生細緻的釉裂,記錄著它與火與空氣的對話。

每一道變化,都在訴說物件在世界上如何生活過。這些歲月痕跡記錄了觸摸、氣候、使用,和時間緩慢流動的痕跡。

Photo by sho eda on Unsplash

在日本,對於老化的欣賞與「寂」的概念密切相關。「寂」指的是隨著時間、磨損與人生痕跡而靜靜浮現的一種美。它可以存在於和紙上逐漸淡去的墨色裡,也可以存在於世代傳承的茶碗上所留下的柔和光澤中。

志野燒正是這種美學的代表之一。志野燒以長石釉形成的乳白色表面聞名,釉層深處浮現的多變紋樣、火焰帶來的微暖色調,以及冷卻時自然生成的細小釉裂,都是匠人無法完全掌控的結果。這些變化源自火、土與時間的對話。志野燒的美,正是在這份由自然孕育、靜謐而難以預測的變化之中。

日語中的「経年変化」指的是素材在長年曝露與使用中所產生的自然變化。許多人會將這些變化視為劣化,認為材質只會褪色、變脆弱。然而,當我們仔細觀察傳統建築或歷經數百年的寺院時,呈現的卻是截然不同的景象。代代相傳的木柱與地板,因長年的觸摸而棱角變得圓潤,表面泛起細緻的光澤,色彩中也滲透著一股沈穩的溫暖。那些細小的凹痕與刮痕,悄悄記錄著人們曾在此生活的痕跡,也記錄著時間的流逝。

所有材質都會隨時間而改變。缺乏維護時,它們會朽敗;受到細心呵護時,它們會越來越美,並在歲月中長久陪伴著我們。

「寂」與「経年変化」都提醒著我們,美不會隨時間消失,而是逐漸累積出更多層次與深度。能在時間中持續變美的事物,往往也是我們最珍視的。

這樣的觀點並不只存在於日本。在西方的許多傳統中,也能找到相同的理解。風化的石材、代代相傳的古董家具、大教堂被歲月磨蝕的階梯,以及色彩褪去的壁畫,都承載著時間的重量。這些表面所呈現出的模樣,是全新的材料無法重現的。

無論在哪種文化中,時間留下的痕跡都不是缺陷,而是「真實存在」的證據。它們象徵著某件事物曾被使用、被依靠、被生活過,並在歲月中靜靜地持續存在。

表達方式雖然不同,但背後的理解卻是一致的:美不是一成不變的。美會隨時間轉變、柔和並逐漸沉澱。能被長久記住的並非完美,而是記憶本身,是某人、某事、某物曾存在過的痕跡。

當時間成為藝術家

時間不只是美的見證者,它也以安靜、緩慢的方式塑造美。它讓色彩變沈穩,使表面逐漸柔和,並悄悄展現那些被隱藏的本質。

當物品嶄新時,它的美常帶著距離,或是因為它尚未與真正的生活產生連結。隨著時間流逝,它逐漸映照周圍的生命。陽光、微妙的化學變化,以及日復一日的觸摸,都讓材質慢慢轉變,而這些變化的痕跡,便是與我們的連結。

這些變化往往緩慢到難以察覺;然而當我們注意到一道痕跡或一抹褪色,它會輕輕提醒我們,那裡沈澱著時間與歷史的層層痕跡。

由時間塑造的美帶著真誠。它不掩飾所經歷的一切,而是如何透過變化展現物件的特質與魅力。

在傳統工藝中,匠人之所以選擇木材、金屬、陶土、皮革等自然材質,是因為它們能與時間一起變化。這些素材使用得越久,越能呈現經年變化的美。每一層磨痕,都增加了一個色調、一段記憶、一個故事。

Photo by Aedrian Salazar on Unsplash

這樣的理念同樣出現在北歐設計中,他們稱之為「優雅老去」。在北歐美學裡,材質的老化被視為連結永續、工藝與居家體驗的重要元素。他們偏愛那些會隨使用而變得更好的材料。房子裡充滿著光線,讓木頭的色澤能緩緩變化,也讓石材在歲月中積累溫度。北歐設計師認為,材質應該自然老去,生活空間也應隨著人生軌跡而持續演變。

能欣賞物品如何老化,會讓我們更傾向選擇耐用、精心製作、能長久陪伴的物件,也讓我們開始反思快速消費與浪費的文化。

時間不只是讓事物變老,它讓形態更具意義。從這個角度來看,時間本身就是藝術家。能在歲月中變得更美的材料,並非抵抗時間,而是與它一同成長。

由時間形成的美不僅存在於物件之中,也存在我們心裡,在時間留給我們的情感與記憶裡。

當我們握起一件舊物,等於觸摸到塑造它的每一個瞬間:手掌的溫度、日常生活的節奏,以及歲月靜靜流過的痕跡。一個褪色的杯子、一頁被翻折的紙、一張因長年使用而變得光滑的桌面,這些都不再只是物品,而是承載記憶的容器。每件物件都背負著無形卻真實存在的重量。

正如顏色會在金屬或木材上沉積,情感也會在物件裡累積。與它們共同生活得越久,我們與它們的連結便越深。布料因觸摸而變得柔軟、經常翻閱的書本散發熟悉的氣味、地板在腳下應和著日常的聲音,這些細微的時刻都是美與記憶相互連結的訊號。

時間不只是流逝,它會累積,使它所觸及的事物變得豐富。透過這些累積,美獲得了溫度、情感與靈魂。

© Dans Le Gris 版權所有。未經許可,不得複製或轉載。

閱讀更多設計文章:

• 日本設計的五大美學原則,重新打開我們對美的感知

• 負空間的力量:為什麼留白能改變我們的視覺語言

• 陰翳美學:為何日本設計重視陰影?

• 包浩斯風格與代表人物:影響現代藝術與設計的先驅