設計從來不僅僅是裝飾。

它反映了我們的生活方式、價值觀,以及對未來的想像。

整個 20 世紀中,一系列設計運動不僅改變了我們周圍的物品與建築,也徹底轉變了我們看待美與功能的方式。這些風格重新定義了「美的意義」,並塑造了現代生活的美學基調。

從新藝術(Art Nouveau) 到極簡主義(Minimalism),今天我們將探索現代設計的演變,了解這些思想如何持續影響我們的創作、生活與對世界的感知。

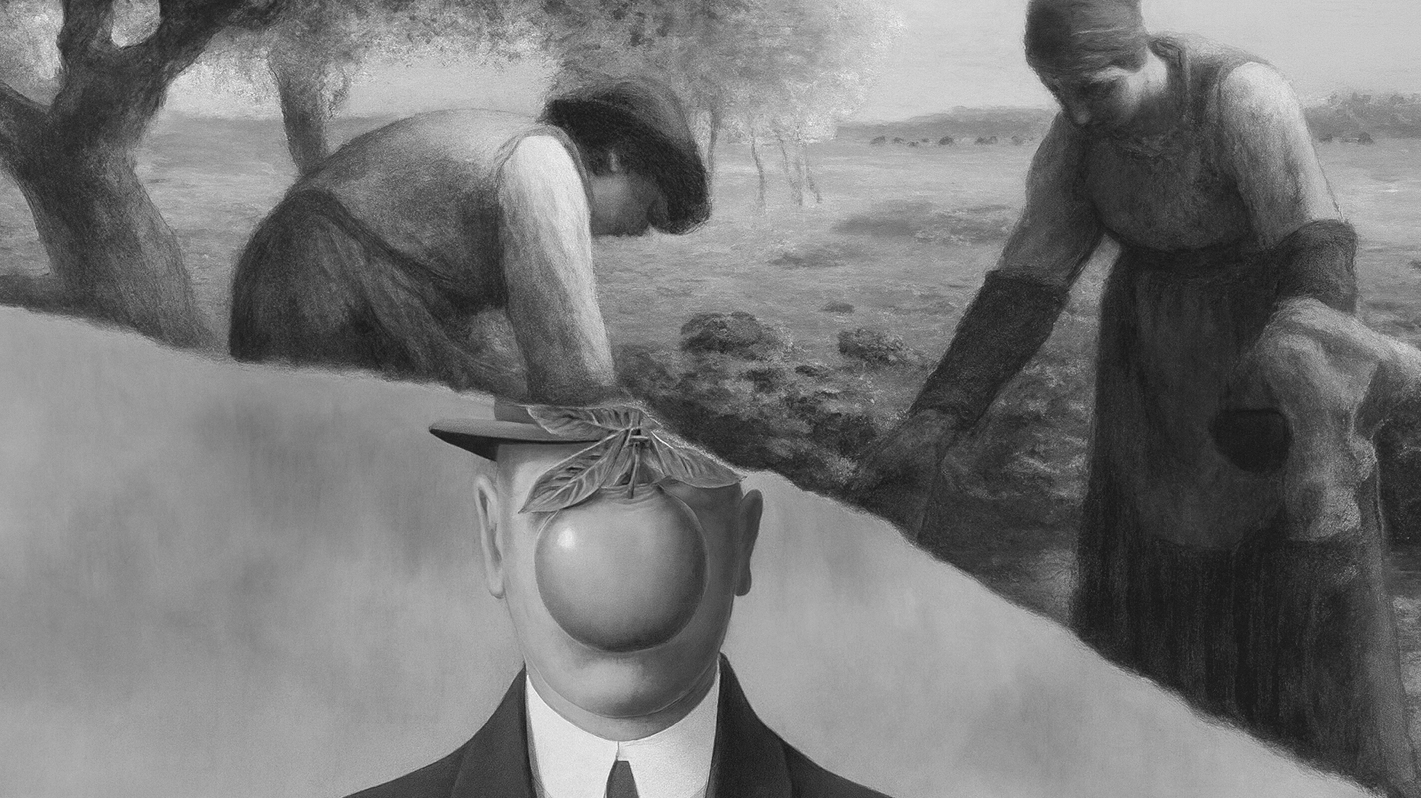

新藝術的誕生:現代設計的起點

現代設計的起源並非從簡約開始,而是從裝飾與對美的渴望展開——那是一種想將美重新帶回日常生活的理想。

19 世紀末至 20 世紀初,新藝術運動(Art Nouveau) 在歐洲各地興起,象徵藝術與工業之間的橋樑。從 1890 年代至 1910 年代初期,它作為對工業化與大量生產的反抗而盛行。設計師們試圖在迅速現代化的世界中,恢復情感、個性與工藝的價值。這是第一個讓「現代美」走入日常生活的運動,美不再只屬於藝術殿堂,而成為生活的一部分。

圖片來源:William Olivieri on Unsplash。

新藝術的特徵是流動的有機線條。

它強調自然的曲線與非對稱的節奏,靈感來自植物的枝葉、水的波動與生命的律動。建築宛如綻放的花朵,鐵件蜿蜒如莖,玻璃與石材交織成富有生命力的表面。

這股全新的美學風格迅速蔓延至傢俱、海報、珠寶、織品,甚至是巴黎地鐵的入口設計。藝術首次不再侷限於畫廊,而是走入家庭、咖啡館與城市街頭,讓美真正融入日常。

在慕夏(Alphonse Mucha) 的作品中,人物與有機曲線交融,將廣告轉化為藝術;艾克特·吉瑪(Hector Guimard) 的建築讓金屬充滿活力;高第(Antoni Gaudí) 在巴塞隆納的創作則使建築與雕塑融為一體,彷彿來自大自然塑造。

新藝術的理論家主張「藝術與設計的統一」,認為所有物件都應自然地相互呼應。他們摒棄維多利亞時代厚重的裝飾風格,並堅信好的設計能改善生活品質。

新藝術傳達了一種信念:美能滋養心靈,並為日常生活注入詩意。

然而,世界正在改變。

隨著工業進步,設計師開始提出新的問題:

如果美能透過「功能」而誕生,會是什麼樣貌?

形式追隨功能:包浩斯對現代生活的願景

對美的追尋,從裝飾的繁複逐漸轉向一種全新的理念。

1919 年,建築師華特·葛羅培斯(Walter Gropius) 在德國創立了包浩斯(Bauhaus)。它不僅是一所學校,更是一種願景:希望透過設計、工藝與科技的結合,在第一次世界大戰後重建破碎的世界。

葛羅培斯設計了一套以實作為核心的課程,培育新一代設計師與工匠,讓他們創造出既實用又美觀的物件,完美契合不斷變化的時代。

在包浩斯的工作坊中,畫家、雕塑家與建築師與木工、金屬工匠、字體設計師並肩合作。無論是一張椅子或一棟建築,每件作品都去除了多餘的裝飾,只保留最純粹的形式。

包浩斯的指導原則簡單卻具有遠見:「形式追隨功能(Form follows function)」。真正的美不在於裝飾,而在於清晰的結構、比例與目的。

包浩斯的教師陣容堪稱 20 世紀最具影響力的藝術家,包括保羅·克利(Paul Klee)、瓦西里·康丁斯基(Wassily Kandinsky)、莫霍利-納吉·拉斯洛(László Moholy-Nagy) 與約瑟夫·艾伯斯(Josef Albers)。他們的實驗模糊了藝術與設計的界線,將幾何與抽象轉化為屬於現代時代的新視覺語言,並教導學生重新思考形式、色彩與空間的關係。

雖然包浩斯僅存在十四年,但它的思想影響深遠。

包浩斯證明了設計能在功能與美學之間取得平衡——這種思維不僅改變了物品的製作方式,也改變了人們的生活方式。

包浩斯與裝飾藝術如何塑造現代設計的美學基調

當包浩斯提倡理性與功能時,另一股設計思潮逐漸興起,

在奢華與幾何之中探索屬於現代的美。

誕生於 1920 年代的裝飾藝術(Art Deco),反映了戰爭後渴望進步的時代精神。這是一個充滿樂觀、勇氣與自信的風格,展現了節奏與力量的美學,象徵著人們對現代生活重燃的希望。

受到城市節奏與機械運動的啟發,設計師轉向幾何、對稱與精準。造型銳利流暢,卻依然保持優雅。裝飾藝術結合了工藝精神與現代材料,將舊世界與新時代完美連結。

從摩天大樓、電影院、珠寶到傢俱,裝飾藝術改變了 20 世紀初的視覺世界。位於紐約的克萊斯勒大廈(Chrysler Building),以閃耀的尖塔與金屬弧線成為最具代表性的象徵之一。

在平面設計領域,大膽的字體與幾何圖案捕捉了現代生活的節奏。海報與廣告反映著爵士樂、電影與城市速度的能量。

圖片來源:A. M. Cassandre. Poster for the Paris newspaper L’Intransigeant. 1925

裝飾藝術展現了機械時代的華麗。

它是現代的,卻不冰冷;結合了裝飾的光彩與幾何的秩序。那是一段進步看似無限、設計成為希望與繁榮象徵的時光。

然而到了 1930 年代後期,氣氛開始轉變。經濟大蕭條與戰爭陰影再次籠罩,設計逐漸回歸簡約與節制。裝飾藝術的光芒逐漸黯淡,取而代之的是更以人為本的現代美學。

從功能到人文:世紀中期現代主義設計的美學轉折

第二次世界大戰之後,人們渴望重建的不僅是城市,還有自己的家園。他們嚮往一種現代、簡約、充滿希望的生活空間。

世紀中期現代主義(Mid-Century Modern Design),近年在社群媒體上再次受到矚目,最初誕生於 1940 至 1960 年代之間。它將現代主義的理想帶入日常生活,結合了功能性、溫度與人文精神。

新一代設計師以更敏銳與富創造力的態度,重新詮釋大量生產的可能性。他們嘗試使用模壓膠合板、玻璃纖維與鋼材等新材料,創造出兼具美學與功能的傢俱。這種風格偏好大膽鮮明的色彩,如芥末黃、酪梨綠,並以中性色調平衡整體視覺。

他們的目標不是奢華,而是讓好設計人人都能擁有。

早期的 Eames 休閒椅與腳凳廣告,體現了世紀中期現代主義設計的風格。

在美國,伊姆斯夫婦(Charles & Ray Eames) 成為這個理念的先驅。

他們的設計既俏皮又實用,將藝術、科學與生活融為一體。經典的 Eames 休閒椅(Eames Lounge Chair) 與模壓膠合板椅至今仍象徵著現代舒適與品味。

在歐洲,阿納·雅各布森(Arne Jacobsen)、阿爾瓦·阿爾托(Alvar Aalto) 與埃羅·薩里寧(Eero Saarinen) 等設計師延續了相似的理念。他們的作品融合有機曲線與幾何線條,在現代生活空間中創造出自然與平衡的氛圍。

特別是北歐設計(Scandinavian Design),體現了「簡約與溫暖可以並存」的信念。自然木材、柔和光線與功能之美,讓空間回歸溫暖與人文,而非僅是冰冷的工業線條。

建築也遵循了相同的理念。房屋設計出現更大的窗戶、開放式格局,並與自然環境產生更緊密的連結。室內與戶外的界線變得模糊,設計的焦點從裝飾轉向體驗——人們如何生活、交流與連結。

世紀中期現代主義設計展現了那個時代的平靜與希望,

以簡約、真誠與創新描繪出一個更美好的世界。

從減法中尋找美:極簡主義的設計哲學

20 世紀的現代化進程使生活節奏不斷加快。

在這樣的變動中,設計師開始思考空間、寧靜與意義的價值。

誕生於 1960 年代的 極簡主義(Minimalism),最初是對複雜形式的一種回應。但很快成為一種思考方式——對靜止、真誠與本質的追尋。

在藝術領域,唐納·賈德(Donald Judd)與艾格尼絲·馬丁(Agnes Martin) 等人將作品簡化至最純粹的形式,聚焦於線條、材質與空間。

這種對「純粹」的追求逐漸超越畫廊的界限,影響了我們建築、佈置與生活的方式。

它拋出了一個簡單卻令人深省的問題:

「我們能去除多少,仍不失去本質?」

位於京都的「陶板名畫之庭」,由建築師安藤忠雄設計。

極簡主義反映了在永不止息的世界中,人們對「靜」的渴望。

設計師與建築師透過減法、平衡與留白來尋找美。

其核心信念在於:真正的簡約,蘊含無限的力量。

一件經過深思熟慮的物件,或一個精心塑造的空間,

往往能在「少」之中,傳達出「多」。

在建築中,安藤忠雄、路德維希·密斯·凡德羅(Mies van der Rohe)與約翰·波森(John Pawson)等人塑造出以光影與留白為語言的空間。平滑的混凝土、玻璃與自然材質構築出能引人沉思的環境——每一道線條、每一面牆、每一束光影,都富有意義。

在產品設計上,這種精神同樣延續。

無印良品與之後的 Apple 將「克制的優雅」化為品牌哲學,

展現出簡約既具有永恆的價值,也蘊含情感的溫度。

透過極簡主義,設計再度歸於寧靜——

成為一種以空間、光與思考為語言的表達方式。

如今,它的影響無處不在:

建築、傢俱、數位設計皆受其啟發。

當我們選擇清晰而非雜亂,

或在片刻停頓中欣賞純粹簡單的美,

在那一刻,我們正以自己的方式,與極簡主義的精神共存。

© Dans Le Gris 版權所有。未經許可,不得複製或轉載。

閱讀更多設計文章:

• 日本設計的五大美學原則,重新打開我們對美的感知

• 負空間的力量:為什麼留白能改變我們的視覺語言

•「少即是多」還是「少即是無聊」?

• 包浩斯風格與代表人物:影響現代藝術與設計的先驅

↪ 關注我們獲得更多內容: YouTube | Instagram