印象派是什麼?定義與起源

印象派(Impressionism)是 19 世紀末至 20 世紀初在法國興起的重要藝術運動,最初源於繪畫,隨後也影響到音樂與文學。大約從 1867 年至 1886 年間,一群藝術家共同探索光線、色彩與日常生活的表現方式,逐漸形成了這一革新的風格。印象派繪畫的特色在於捕捉瞬息變幻的光影與氛圍,以鬆散的筆觸展現真實觀感,而非學院派強調的細緻描繪。

「印象派」一詞源自 1874 年巴黎的一場獨立展覽。評論家路易·勒魯瓦(Louis Leroy)在報刊《Le Charivari》的文章中諷刺莫內的畫作《印象·日出》(Impression, Sunrise),聲稱這看起來像一幅「不完整的壁紙草稿」。雖然原本是貶義,但這些藝術家最終反而接受了這個名稱,使「印象派」被視為現代藝術發展的一大轉折點。

克勞德·莫內,《印象,日出》,1871-72年。

然而,印象派在 19 世紀的法國最初遭遇了強烈反對。這個印象派畫家被傳統藝術機構排斥,卻勇敢地舉辦了自己的展覽。參與其中的包括莫內(Claude Monet)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro)和竇加(Edgar Degas)等重要人物。印象派在繪畫領域的突破,很快也啟發了其他創作形式,進而影響了音樂與文學,形成我們今日所說的「印象派音樂」與「印象派文學」。

雖然保守的評論家批評這些作品「未完成」或「草率」,但也有正面的聲音給予肯定。1876 年,評論家埃德蒙·杜蘭蒂(Edmond Duranty)在《La Nouvelle Peinture》中盛讚印象派以嶄新的風格描繪現代生活,視其為繪畫史上的一場革命性轉折。值得注意的是,這些藝術家在最初的展覽中避免以統一的名稱自居,但隨著時間推移,他們最終接受了「印象派」這一標籤。

今日,印象派被公認為現代藝術的先驅。他們的作品因體現現代性而備受讚譽,不僅挑戰了既定的藝術標準,還融入了新技術與新觀念,並生動描繪了當時的都市與日常生活。對於當代觀眾而言,印象派的獨特性不僅體現在題材上,更來自其技法特色:鮮明而純淨的色彩、明快清晰的筆觸,以及「戶外寫生」(en plein air)的創作方式。許多畫作直接在自然光下完成,這種突破傳統工作室限制的手法,賦予作品一種前所未有的真實感與生命力。

印象派:現代藝術的第一個運動

印象派通常被視為 19 世紀現代藝術的先驅,這與當時的現代化進程密切相關。工業革命與鐵路系統的快速發展,使巴黎的中下階層市民獲得更多休閒時間,也能以更便捷、經濟的方式前往郊區。這些社會與科技的變革,為印象派的誕生創造了重要契機。

大約在 1860 年,四位年輕藝術學生莫內(Claude Monet)、西斯萊(Alfred Sisley)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)和巴齊耶(Frédéric Bazille)在法國畫家夏爾·格萊爾(Charles Gleyre)的指導下相識。他們在課餘時間常搭乘火車前往巴黎周邊的鄉間,在田野或河畔搭起畫架,直接從自然中作畫。

在這些戶外寫生(en plein air)的創作中,他們嘗試捕捉陽光在水面上的變化、工人勞動的場景,以及巴黎市民在週末於河岸或海邊享受休閒的瞬間。這種對日常生活中轉瞬片刻的描繪,逐漸成為印象派藝術的核心特徵,也奠定了其在藝術史上的獨特地位。

印象派的主要特徵與風格

前面我們已經對印象派的起源和發展背景有了初步的認識。那麼,要怎麼更直觀地辨識印象派呢?如果觀察相關藝術家的作品,就會發現他們確實共享一些特徵,而這些特徵正是理解印象派風格的關鍵:

1. 大膽、自由的筆觸

印象派以大膽而富有表現力的筆觸聞名。藝術家們常以快速而鬆散的筆法描繪光線與運動,為畫面注入即興與活力。這種繪畫方式使作品散發出自由的氣息,彷彿場景被定格在瞬間的快照中。畫布因此成為一個充滿活力與動態的空間,每一筆觸都捕捉著短暫的片刻,拉近了現實與藝術的距離。

2. 戶外寫生

許多印象派藝術家選擇走出巴黎的工作室,前往郊外鄉村進行戶外繪畫(en plein air)。這種創作方式成為印象派最鮮明的特徵之一,對其獨特風格的形成具有決定性影響。不同於傳統的室內創作,他們直接面對自然,描繪瞬息萬變的光影與氛圍。

在這些戶外寫生中,藝術家能即時觀察主題,並透過快速而自由的筆觸呈現自然的變化與動態。這種自發性的作畫方式,不僅使作品充滿真實感與即時感,也為畫面注入了生命力。觀眾透過這些作品,彷彿能親身感受到當時的光線、空氣與場景氛圍。

3. 強調光線

印象派以對光線的獨特關注而聞名,這改變了藝術家觀察與表現世界的方式。光線成為印象派繪畫的核心主題與推動力量,使藝術擺脫傳統規範,開創了一種全新的再現現實的途徑。

以莫內的系列作品《睡蓮》(Water Lilies)為例,他深入探索光在水面與自然景物中隨時間與季節而產生的變化。憑藉對色彩與光線的精湛掌握,莫內營造出靜謐而詩意的景象,讓觀眾在觀感上自然地被感動。

4. 捕捉稍縱即逝的瞬間

印象派致力於描繪大自然瞬息萬變的景象,將轉瞬即逝的時刻定格於畫布之上,並將這一理念融入創作之中。透過敏銳的觀察力與精湛的技巧,藝術家們再現特定場景,展現環境的多樣氛圍與情境。

在繪畫方法上,印象派特別關注光影與色彩的關係。他們意識到色彩的變化源自光線的影響,會隨著觀察角度、光照條件與周遭環境而不同。基於這一理解,藝術家們專注於捕捉光對場景的即時作用,尤其是在日出、日落與不同時間的動態景色中。其目的在於呈現光線變化的本質,並記錄因光而轉化的自然景觀。這種強調感官體驗與色彩變化的繪畫風格,不僅賦予作品鮮活的生命力,也對後來現代藝術的發展產生了深遠影響。

5. 現代生活的寫照

印象派最鮮明的主題特色在於對現代生活的關注。不同於傳統藝術多以歷史或神話題材為主,印象派藝術家從日常經驗中汲取靈感,將焦點放在描繪當下的社會與生活景象。

他們的題材涵蓋自然風景、都市場景與日常活動,每一主題都提供了新的視角,呈現時代的多樣風貌。透過作品,印象派畫家探討休閒、都市化以及人與自然的關係等議題。這些描繪既反映了 19 世紀社會的轉變,讓畫布更顯得生動。街道、咖啡館、公園與繁華的城市景觀,皆成為他們捕捉現代節奏的靈感來源,讓觀眾得以窺見當時日常生活的氣息。

6. 印象派的色彩

在印象派中,色彩具有核心地位,它徹底改變了藝術家對光與色彩關係的理解。印象派畫家大膽使用鮮明而未經調和的色彩,與學院派偏好克制與柔和色調的傳統截然不同。對他們而言,色彩不僅是表達情感與營造氛圍的工具,更是捕捉光影變化的最佳媒介。

藝術家觀察到,顏色會隨光線與環境而不斷變化。為了展現這種特質,他們以小而分散的筆觸將不同色彩並置於畫布上。當觀看者從一定距離欣賞時,這些色彩會在視覺中自然融合,形成活潑又生動的畫面。

印象派的用色方式不僅帶來全新的視覺體驗,也反映了技術上的突破。他們以互補色塑造明暗與層次,並因合成顏料的普及,使調色板更加鮮豔多樣。在顏料未乾透時疊加新色,創造出柔和而多層次的融合效果,為畫布注入了深度與活力,進一步提升作品的真實感與感染力。

7. 缺乏細節

缺乏繁複的細節是印象派的重要特徵之一。早期傳統藝術著重於精雕細琢,而印象派則展現出截然不同的美學取向。藝術家刻意淡化細節,以寬闊的筆觸與瞬間印象來捕捉場景的核心本質。他們的目的不在於追求完整的再現,而是記錄轉瞬即逝的美與氛圍。

印象派代表人物與作品介紹

克洛德·莫內 Claude Monet(1840-1926)

莫內常被視為最具代表性的印象派畫家,也是這一藝術運動的典型象徵。他在 19 世紀末的法國藝術界佔有重要地位,以探索光影變化與自然景觀的系列畫作而聞名。莫內一生致力於描繪巴黎、其周邊地區以及寧靜的諾曼底海岸風光,同時呈現人們在這些場景中的日常與休閒。作為印象派的先驅之一,他將對自然的敏銳感知轉化為畫布上的藝術表現,不僅展現了光影瞬變的詩意,更打破了學院派傳統的束縛,對後來的現代主義藝術產生了深遠影響。

然而,莫內的藝術之路並非一帆風順。在 1860 年代的巴黎沙龍(Salon)展覽中,僅有部分風景畫、海景畫與肖像畫獲准展出,而他更具野心的作品如《花園中的女人》(Women in the Garden)則遭到拒絕。這一挫折推動他與竇加(Degas)、馬奈(Manet)、畢沙羅(Pissarro)、雷諾瓦(Renoir)等藝術家聯合,於1874年創辦了首次獨立展覽。展覽的核心作品正是莫內的《印象·日出》(Impression, Sunrise),這幅畫寬鬆的筆觸與模糊的處理手法引起激烈批評。評論家路易·勒魯瓦(Louis Leroy)更在報刊中以此作品為由,諷刺地使用「印象派」一詞。有趣的是,這個原本帶有貶義的標籤最終被藝術家們接受,並成為現代藝術史上一個劃時代的名稱。

莫內,《撐傘的女人》,1875。

皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 Pierre-Auguste Renoir(1841-1919)

雷諾瓦是法國印象派的重要畫家之一。在早期作品中,他展現了典型的印象派特徵,透過鮮豔的色彩與明亮的光線描繪日常生活場景。然而,自 1880 年代中期起,雷諾瓦逐漸脫離印象派的軌跡,轉而採用更為嚴謹和正式的技巧,尤其是在他的肖像畫與人物畫中,其中以女性為主要題材。

雷諾瓦的藝術創作始終散發著喜悅與活力,這種氛圍成為其獨特風格的鮮明標誌。他的題材涵蓋日常生活、人物肖像與風景畫,風格兼具親密感與裝飾性。在眾多作品中,《船上的午宴》(Luncheon of the Boating Party)與《煎餅磨坊的舞會》(Dance at Le Moulin de la Galette)堪稱經典,不僅展現了他捕捉光影與氛圍的卓越技巧,也體現了印象派對 19 世紀法國社會休閒與慶祝場景的生動再現。

雷諾瓦,《船上的午宴》,1881。

愛德加·竇加 Edgar Degas(1834-1917)

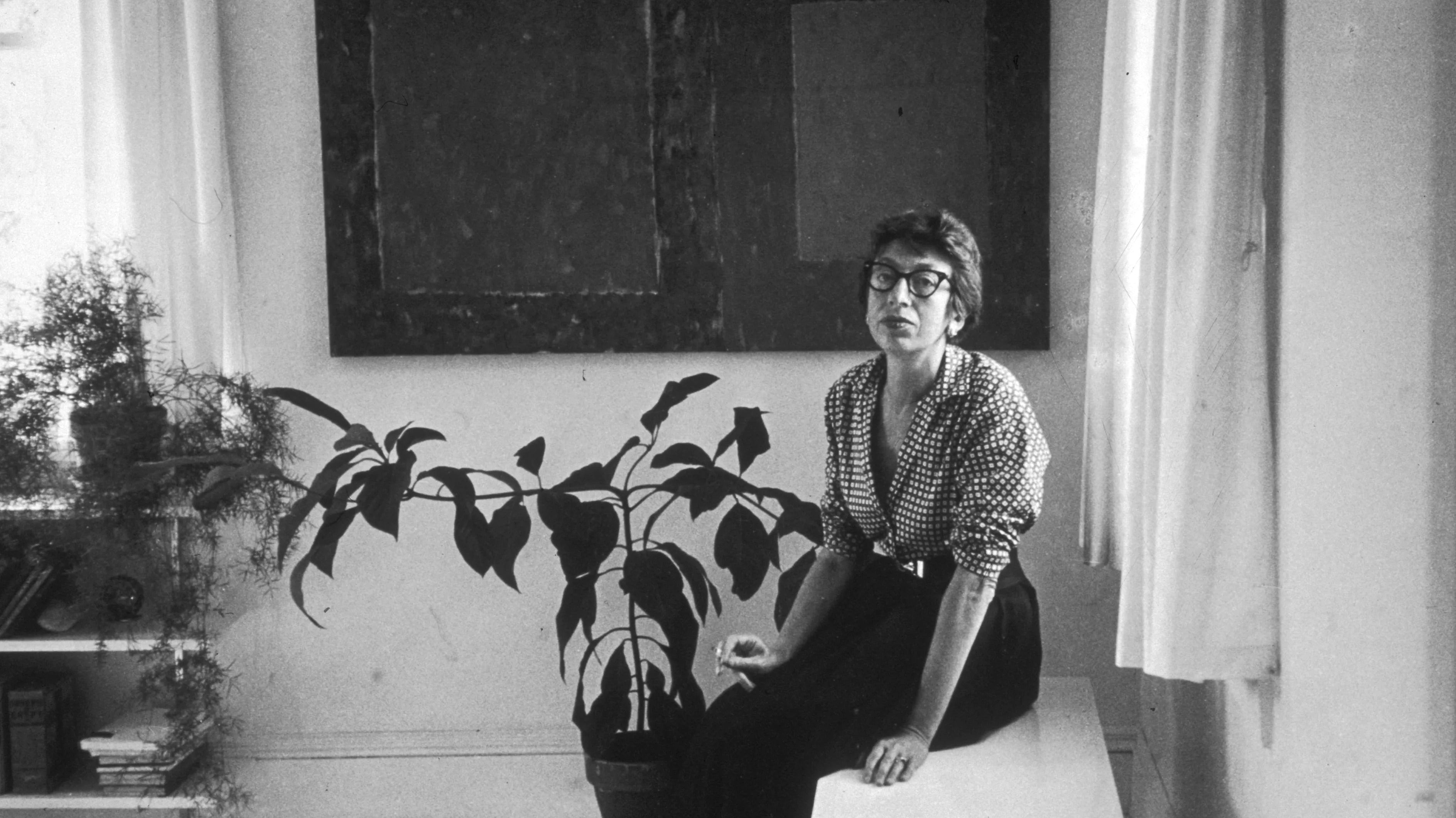

竇加雖然經常被歸類為印象派畫家,但他本人從未完全接受這一稱呼,更傾向於將自己視為「寫實主義者」或「獨立藝術家」。然而,他在印象派運動中仍然扮演了重要角色,不僅是創始人之一,也是展覽的組織者與核心成員。竇加與印象派共享描繪現代生活的目標,但在主題上有所不同。他並不專注於戶外風景,而是熱衷於描繪劇院、咖啡館等人工光源下的場景。他善於利用燈光來勾勒人物的輪廓,這項技巧源自他接受的嚴謹學院派訓練。

竇加的作品體現了對巴黎現代生活的深刻觀察。他筆下常見的主題包括舞廳、夜總會、歌劇院、芭蕾舞臺與賽馬場。他曾對同伴表示:「你們需要自然的生活,而我需要摹擬的生活。」彰顯了他對日常情境的關注。竇加特別著迷於賽馬與芭蕾舞者的節奏和動作,這些並非隨意展現,而是由紀律與規範所塑造。同時,他也細緻描繪勞動女性的日常姿態,如製帽師、裁縫與洗衣女工,從她們簡單而有目的性的動作中尋找創作靈感。

雖然竇加常被納入印象派的範疇,但他的藝術風格展現出多樣性,有些作品更接近古典主義、現實主義甚至浪漫主義。這種跨越風格的特質,使他在 19 世紀末的法國藝術中佔有獨特地位。

竇加,《咖啡館裡》,1875-1876。

貝絲·莫莉索 Berthe Morisot(1841-1895)

貝絲·莫里索是法國最具影響力的印象派畫家之一,也是少數在該運動中佔有重要地位的女性藝術家。她的作品常以家庭生活、女性肖像與戶外風景為主題,透過細膩的筆觸與敏銳的色彩感受,營造出輕盈而優雅的氛圍。莫里索的創新手法與獨特風格,對印象派美學的形成產生了深遠影響。

莫里索與印象派核心人物愛德華·馬奈(Édouard Manet)關係密切,並透過他的介紹結識了馬奈的弟弟歐根(Eugène Manet),後來與他結為夫妻。這段婚姻不僅鞏固了她與印象派的連結,也讓她在藝術圈建立起獨特的地位。

1894 年,藝術評論家葛斯塔夫·傑夫華(Gustave Geffroy)將她與瑪麗·布哈可蒙(Marie Bracquemond)、瑪麗·卡薩特(Mary Cassatt)並列為印象派的「三位偉大女士」。她的成就不僅證明了女性在印象派中的重要角色,也使她成為藝術史上最具代表性的女性畫家之一。

貝絲·莫莉索,《Woman at Her Toilette》,1875-80。

印象派 vs. 後印象派:有什麼差別?

印象派與後印象派皆誕生於19世紀晚期的法國,兩者有著共同的起點,但在藝術目標與技法上走向了不同的道路。印象派的核心在於捕捉日常生活的瞬息之美,強調光影、動態與現代都市場景,並專注於觀察與再現外部世界。

後印象派則脫離了對光線與氛圍的專注,轉而透過簡化的色彩、大膽的形式與充滿想像力的構圖來表達個人情感與思想。這些畫家更加注重作品的象徵性與結構性,並在探索內心世界的同時,為抽象藝術與現代藝術奠定了重要基礎。代表人物包括塞尚(Paul Cézanne)、高更(Paul Gauguin)、梵谷(Vincent van Gogh)與羅特列克(Henri de Toulouse-Lautrec),他們將藝術帶往印象派之外的新方向。

© Dans Le Gris 版權所有。未經許可,不得複製或轉載。

閱讀更多藝術文章:

• 印象派與後印象派:從光影到象徵,風格與技法的轉變

• 當代藝術的影響力——它如何改變我們的現代世界?

• Fluxus 激浪派藝術運動:藝術是我的生活,我的生活就是藝術

• 6 個塑造西方藝術史的重要流派:從文藝復興到寫實主義