印象派與後印象派是藝術史上最具影響力的兩大流派,皆起源於 19 世紀晚期的法國。儘管它們有著共同的起點,但藝術目標與技法卻走上了不同的道路。

印象派由莫內(Claude Monet)與雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)等藝術家領導,致力於捕捉瞬間光影與氛圍,作品以鬆散的筆觸與鮮豔的色彩為特色。相較之下,後印象派則由梵谷(Vincent van Gogh)與塞尚(Paul Cézanne)等藝術家推動,他們超越了單純的視覺印象,強調大膽的色彩、結構化的構圖與象徵性的表達。

這兩個藝術運動不僅重新定義了繪畫,也為現代藝術奠定了基礎,影響了野獸派與立體派等風格。那麼,印象派是如何發展為後印象派的?它們又有何獨特之處?在今天的文章中,我們將探討它們的起源與主要差異。

印象派的崛起

19 世紀晚期,法國正經歷重大變革。工業革命重塑了城市景觀,巴黎成為歐洲的文化中心。現代化的街道、熱鬧的咖啡館與繁華的劇院,成為新一代藝術家的靈感來源。

當時,寫實主義主導著藝術界,畫家們專注於細緻而精確地描繪日常生活。然而,一群年輕畫家試圖擺脫學院派藝術的嚴格規範。他們不再關注歷史或寓意性的題材,而是致力於捕捉轉瞬即逝的瞬間——水面上的粼粼波光,或黃昏時城市的暖色光輝。這場藝術上革命性的改變,象徵著印象派的誕生。

即便印象派畫家各具風格,他們卻有著共同的目標:描繪現代生活,以及光與色彩的瞬息變化。這在今日或許看似普通,但在 19 世紀卻是顛覆性的。傳統藝術強調宏大的歷史敘事與精緻細膩的畫面,而印象派則顛覆了這一觀念,優先呈現個人感知、光影與氛圍,而非嚴謹的寫實主義。

Claude Monet, The Gare Saint-Lazare: Arrival of a Train, 1877.

這場藝術革命的誕生,受到兩項關鍵創新的推動:

1. 可攜式管狀顏料的發明:讓畫家能夠走出畫室,在戶外作畫,直接觀察自然光與瞬息萬變的環境。

2. 新顏料與色彩理論的發展:帶來了更加鮮豔明亮的色彩。與傳統畫家不同,印象派畫家使用色彩來表現陰影與光線,避免了過去常見的灰、白、黑等單調中性色調。

他們鬆散而流暢的筆觸,營造出一種自發性與輕盈感,儘管這些構圖往往經過精心安排。這種新穎且富有動態感的畫風,使作品充滿生命力。儘管保守派評論家批評這些畫作未完成、像草圖,但前衛人士則認為,這是一種對當代生活的嶄新詮釋——一場奠定現代藝術基礎的藝術運動。

後印象派的誕生

到了 1880 年代末,雖然印象派以光影、色彩和瞬間捕捉的技法改變了藝術界,但部分畫家開始感到受限於其對純粹觀察的強調。新一代藝術家希望擺脫印象派的自然主義,發展出更具表現力與象徵意義的風格。他們不再僅僅描繪視覺印象,而是試圖傳達更深層的情感與象徵性主題。這場藝術變革促成了「後印象派」,這一運動興盛於 1886 年至 1905 年間。

與印象派不同,後印象派畫家不再專注於光線與氛圍的研究,而是運用簡化的色彩、大膽的形式與富有想像力的構圖來表達個人情感與思想。他們的作品更加強調象徵性、結構性,甚至為抽象藝術奠定了初步基礎。

Vincent van Gogh, The Bedroom, 1888.

在後印象派的代表人物中,梵谷與塞尚扮演了關鍵角色。梵谷以大膽鮮明的色彩與富有情感的渦狀筆觸,為畫作注入強烈的情感與生命力。梵谷的作品,透過色彩與動感展現人類內心的激昂與情緒。相較之下,塞尚則嘗試運用幾何形狀與嚴謹的構圖,強調結構與穩定性,而非單純的瞬間印象。他的創新方法為立體派與現代抽象藝術奠定了基礎。

「後印象派」這一名稱,與其說是描述這些藝術家的共通點,不如說是反映了他們所拒絕的內容。這些畫家不再滿足於單純描繪視覺現實,而是希望以情感與理性來創作,超越對眼前景象的再現。

後印象派不只是對印象派的回應,更代表了藝術思維的轉變。它強調個人情感與結構的創新,為野獸派與立體派等劃時代的藝術運動奠定基礎,深遠地影響了現代藝術的發展。

印象派 vs. 後印象派:目的與主題

印象派的目標是捕捉日常生活的瞬息之美,強調光影、動感與現代都市場景。雷諾瓦等藝術家描繪熱鬧的社交聚會與休閒活動,展現現代巴黎的溫暖與活力。在《煎餅磨坊的舞會》(Dance at Le Moulin de la Galette)中,雷諾瓦巧妙地呈現光影斑駁的效果,年輕的舞者們在蒙馬特歡笑、飲酒、起舞,畫面洋溢著愉悅與動感。

印象派的目標並非創作精雕細琢的作品,而是傳達轉瞬即逝的感受,宛如一瞥間的視覺體驗。

熙攘的街道、咖啡館、劇院與戶外休閒活動,成為許多印象派畫家的核心主題。他們經常描繪日常生活中的普通人,強調簡單、直接與自發性的表現。

例如,古斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)的《雨天的巴黎街道》(Paris Street; Rainy Day)展現了巴黎的現代都市風貌,畫中時髦的市民漫步於濕漉漉的交叉路口。這幅畫完美體現了印象派試圖捕捉日常生活瞬間與光影變化的特質。

相較之下,後印象派則採取了不同的方式。印象派專注於觀察與再現外部世界,而後印象派畫家則探索情感、象徵意義與藝術家的內心世界。

高更(Paul Gauguin)遠離了對現實的直接描繪,轉向想像與象徵主義的領域。他的作品經常運用鮮明的色彩、簡化的造型與扁平的畫面。在《月亮與大地》(The Moon and the Earth)中,高更詮釋了一則古老的玻里尼西亞神話,塑造出一個理想化的畫面,而非對現實的忠實再現。與他的許多大溪地期間系列作品一樣,這幅畫並非單純描繪自然景象,而是具有個人色彩與象徵意義的敘事。

後印象派畫家更強調象徵性、結構與形式秩序。他們認為,色彩不僅是再現自然的工具,更是一種能夠喚起情感與更深層意義的力量。

這種藝術觀念的轉變,意味著與自然主義的決裂,開啟了更具內省性、象徵性與抽象性的風格,並最終影響了野獸派、表現主義與立體派等現代藝術運動。

印象派 vs. 後印象派:色彩的運用

印象派與後印象派的一大核心區別,在於色彩的運用。

印象派畫家專注於捕捉自然光與真實色彩,如同他們所見。他們經常在戶外寫生(en plein air),細心觀察周圍環境,以描繪光線、陰影與氛圍的微妙變化。在他們的作品中,陰影很少以純黑或灰色呈現,而是反映環境中的色彩,使畫面充滿活力與流動感。

對印象派而言,色彩是展現肉眼所見現實的方式。他們開創了新的調色方式,運用創新的顏料,使繪畫色彩的表現更具可能性。他們的作品帶有清新與即時感,模仿光影與動態如何影響人眼的感知。

相比之下,後印象派則採取更具表現力與象徵性的色彩運用。他們認為色彩不僅是描繪現實的工具,更是一種傳達情感、氛圍與深層意義的手段。與印象派不同,他們不再執著於再現眼前所見,而是透過色彩表達內心感受。

例如,梵谷(Vincent van Gogh)的《星夜》(Starry Night)運用了誇張的渦旋狀藍色與耀眼的黃色,營造出夢幻般的情緒氛圍。這些色彩並不符合現實,但它們喚起了奇幻、動盪與精神性的感受,展現梵谷內心的掙扎與情感世界。

© Dans Le Gris 版權所有。未經許可,不得複製或轉載。

閱讀更多藝術文章:

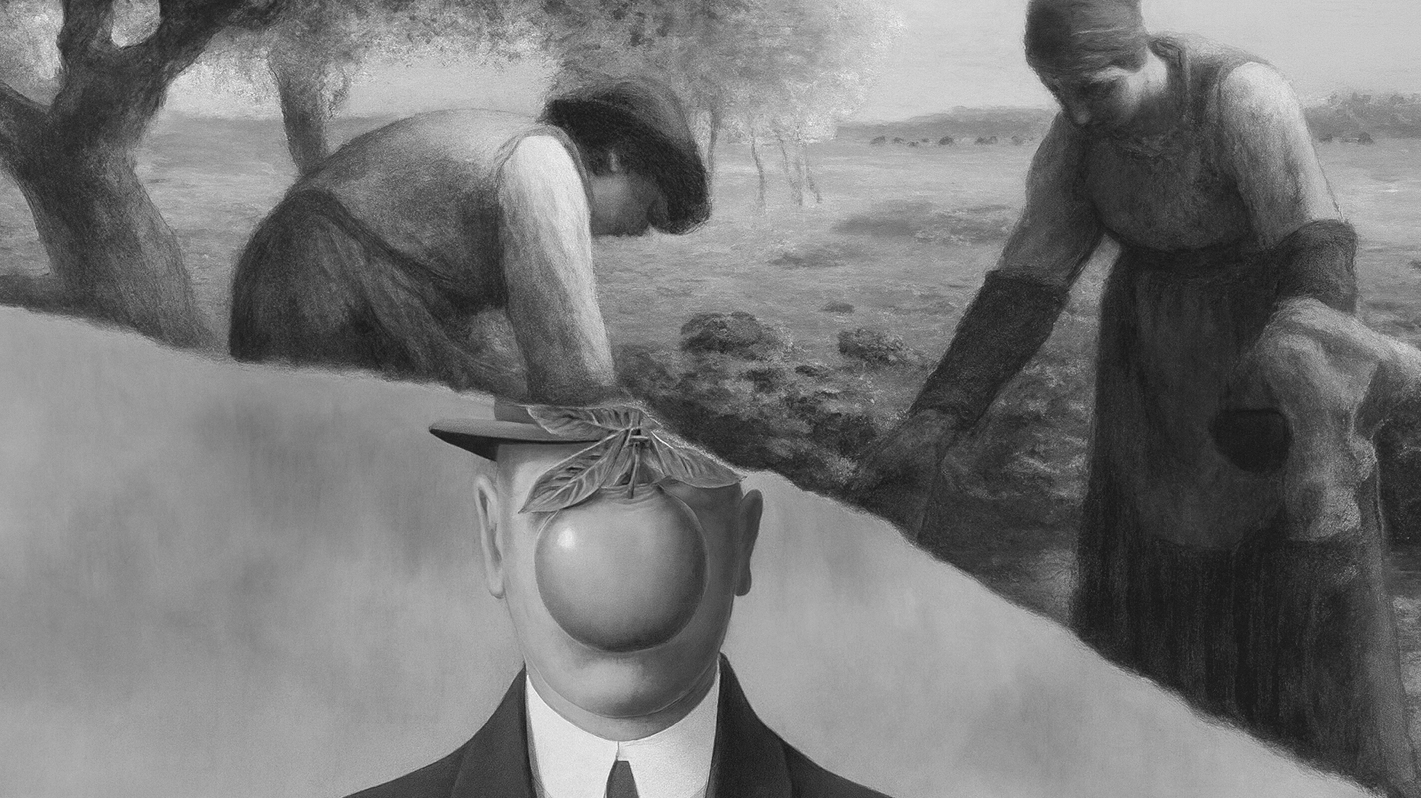

• 現代藝術必知的 8 大流派——從印象派到超現實主義

• 當代藝術的影響力——它如何改變我們的現代世界?

• 包浩斯風格與代表人物:影響現代藝術與設計的先驅

• 極簡主義藝術:空間與材料如何展現簡約之美

關於我們

Dans Le Gris 源自於 Wassily Kandinsky 的作品,同時也是法語「在灰色」的意思。就如灰色所傳遞的氛圍,我們希望以純粹、極簡和永恆的設計來豐富日常生活。

在我們的線上刊物中,我們不定期地分享有關藝術、文化和設計等文章。我們精心挑選的內容包含了生活的多個方面的主題,希望能提供你有價值的觀點和靈感。謝謝你的閱讀,希望你喜歡我們的內容。