毎日、新しいものが次々と現れ、以前のものはその座を譲っていきます。その絶え間ない移り変わりのなかで、私たちは年齢とともに静かに深まる美しさを見過ごしてしまいがちです。

色あせたテーブルトップ、曇りを帯びたカップ、風に晒されて柔らかくなった扉。どれも長い年月の触れ合いによって形作られてきました。これらの痕跡は、単なる摩耗ではありません。手に取られ、大切にされ、日々の暮らしの中に組み込まれてきた証です。

こうした自然な変化こそが、素材に深みと個性を与えるパティーナの芸術です。時が静かに芸術家となり、緩やかな変化を通して美が姿を現す瞬間でもあります。

古色がもたらす静かな美しさ

パティーナとは、素材の表面に現れる経年変化のことです。使い込むほどに美しさが増し、物に深みや温かみ、そして個性を与えます。

金属に見られる緑青(パティーナ)は、ブロンズが緑色に変化したり、銀が徐々に黒ずんでいく様子としてよく知られています。しかし、こうした表情は金属に限りません。革は触れるほど柔らかくなり、色に深みが生まれ、木材は温かな色調と柔らかな光沢を帯びます。陶磁器の釉薬には繊細な貫入が生まれ、火と空気に反応した跡が静かに刻まれます。

これら一つ一つの変化は、その物がこの世界でどのように生きてきたかを語るものです。古色は、手触り、風雨、使用、そしてゆっくりと流れる時間の記録そのものです。

日本では、この老いへのまなざしは「寂」という概念と深く結びついています。寂とは、時の流れや摩耗、人生のかすかな痕跡によって静かに立ち上がる美しさを指します。古い掛け軸の墨の柔らかなかすれや、何世代にもわたって使われてきた茶碗の落ち着いた肌合いにその美が宿ります。

志野焼は、まさにその感性を体現する好例です。厚い長石釉によって生まれる乳白色の素地で知られる志野焼は、釉薬の深みから生まれるぼやけた文様、炎によるほのかな火色、冷却の過程で自然に生じる細かな貫入など、さまざまな表情を見せます。これらは作り手が完全に操れるものではなく、火と土、そして時間との対話によって生まれるものです。志野焼の美しさは、この自然がもたらす静かな不確実性にあると言えるでしょう。

日本語の「経年変化」とは、長年の露出や使用によって素材が受ける自然な変化を意味します。多くの人はこうした変化を劣化と結びつけ、色あせや弱まりのことだと捉えがちです。しかし、伝統的な家屋や何世紀も前の寺院を見ると、違った姿が浮かび上がります。代々受け継がれてきた木の柱や床は、角が丸みを帯び、触れられることで柔らかな光沢が生まれ、色合いも深まります。小さな凹みや傷、摩耗の跡には、そこに暮らした人々の記憶が刻まれ、その場の時間が静かに映し出されています。

Photo by sho eda on Unsplash

すべての素材は時とともに変化します。手入れを怠れば朽ちてしまうこともありますが、丁寧に扱えば美しく変化し、長い年月にわたって愛用することができます。

「寂」と「経年変化」はどちらも、美しさは時の流れによって失われるのではなく、むしろ深まっていくものであることを思い出させてくれます。時を重ねるほど美しさが増していくものこそ、私たちが最も大切にする対象となるのです。

こうした理解は日本に限ったものではありません。西洋の多くの伝統にも同じ価値観が見られます。風化した石、代々使い込まれてきたアンティーク家具、大聖堂のすり減った階段、色褪せながらも存在感を保つフレスコ画。どれも時の積み重ねが静かな重みとなり、新しい素材では生み出せない独特の存在感を宿しています。

どの文化でも、時の痕跡は欠陥ではなく、本物の証、何かが生き、耐え、今も意味を持ち続けている証として捉えられています。

表現方法は文化によって異なっても、共通した理解があります。美しさは固定されたものではなく、時とともに変わり、柔らかさと深みを増していくものです。永く残るのは完璧さではなく、存在感、つまり何か、あるいは誰かが確かに生きてきたという静かな気配なのです。

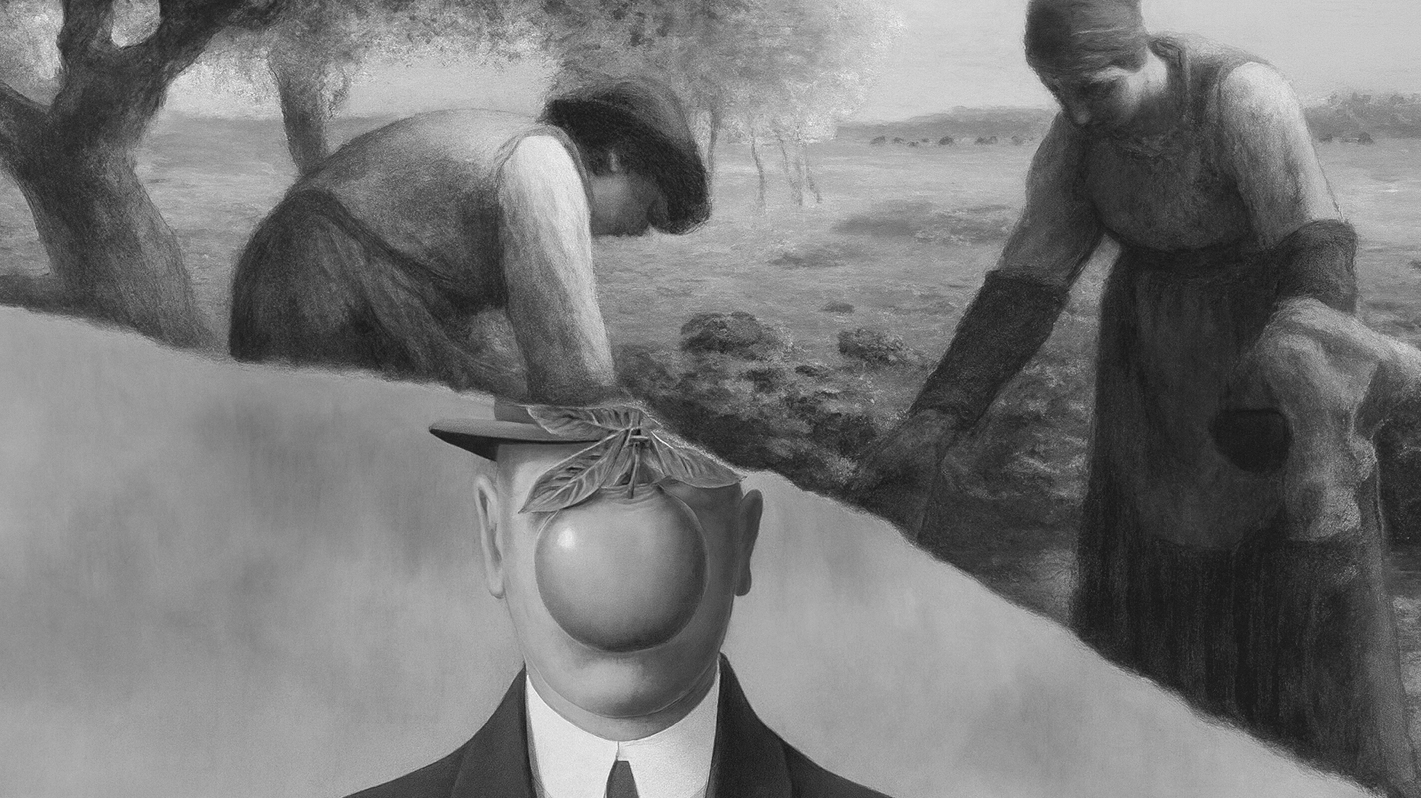

時間がアーティストになる場所

時間は美の証人であるだけではありません。静かに、そしてゆっくりと美を形作ります。色をやわらげ、表面を磨耗させ、その奥にあるものをそっと浮かび上がらせます。

何かが新しいうちは、その美しさがどこか遠く、まだ人の手が触れていないように感じられることがあります。しかし、時が経つにつれ、物は周囲の生命を映し出し始めます。太陽の光、わずかな化学変化、日々の手足の触れ合いが、素材を少しずつ変化させていきます。こうした痕跡は、物と人とのつながりの証です。

変化はあまりにもゆっくり進むため、私たちは普段ほとんど気づきません。けれども、ふと現れた跡や色あせた表情に出会うと、そこに積み重ねられた時間と静かな歴史の層を思い出させてくれます。

時を経て形作られた美には誠実さがあります。それは耐えてきたものを隠さず、変化そのものがどのように個性、温かさ、そして魂を明らかにしていくのかを示してくれます。

伝統工芸で木、金属、粘土、革といった自然素材が選ばれるのは、素材が時間を迎え入れ、創作に加わっていくからです。使い込むほどに美しさが増し、重ねられた日々の分だけ新しい色合い、新しい記憶、新しい物語が生まれていきます。

Photo by Aedrian Salazar on Unsplash

この考え方はスカンジナビアデザインにも見られます。素材の経年変化が、サステナビリティや職人技、そして住まいにおける人々の体験を結びつけています。劣化するのではなく、使い込むことでより良くなる素材が重視されます。家は光を受け入れ、木は少しずつ色を変え、石は年月とともに温かみを帯びていきます。デザイナーたちは、素材は自然に古びていくべきであり、生活空間は人生と同じように変化し、成長していくものだと考えています。

この哲学は、物が古びていく過程を理解することで、何世代にもわたって使える耐久性のある、丁寧に作られた物を選ぶ意識を育て、急速な消費と無駄遣いの文化に疑問を投げかけます。

時間は単に物を老化させるだけではありません。形に意味を与えます。こうして時間そのものが芸術家となるのです。美しく古びる素材は、時間に抗うのではなく、時間と共に育つものです。

時が形づくる美は、物の中だけに宿るわけではありません。私たち自身の中にも、時が残した感情や記憶として静かに息づいています。

古い物を手に取ると、それを形作ったあらゆる瞬間、手の温もり、生活のリズム、静かに積み重なった年月に触れることができます。色あせたカップ、しわの寄ったページ、使い込まれて滑らかになったテーブル。これらはもはや単なる物ではありません。記憶の器であり、それぞれが目に見えない存在の重みをたたえています。

金属や木材に色が沁み込むように、感情も物に宿ります。共に暮らすほどに、それらは私たちとより深くつながっていきます。手触りによってやわらかさを増す布地、何度も開かれた本の香り、足元で響く馴染みのある床板の音。こうした小さなディテールは、美しさが記憶と切り離せないものであることを思い出させてくれます。

時間はただ過ぎるだけではなく、積み重なり、触れたすべてのものに深みを与えていきます。その積み重ねの中で、美は温かさと優しさ、そして魂を獲得していきます。

その他のデザイン記事を見る

• アート、デザイン、写真におけるネガティブスペース:定義、意味、例

• バウハウス運動:芸術とデザインに革命をもたらした方法

• アール・デコとは?狂騒の20年代のスタイルを解説

• ミッドセンチュリーモダンデザインスタイル:主な特徴と著名な建築家